※本ページはプロモーションが含まれています※

テレビの短い論戦に、政策決定の重層性が浮き彫りになる――ある情報番組での玉川徹氏と当時の農林水産大臣・鈴木憲和氏のやり取りは、その典型だった。熱を帯びた「現場の叫び」と、長期的視野に基づく「政治のロジック」が交わらない瞬間を、現場と制度の両面から掘り下げる。

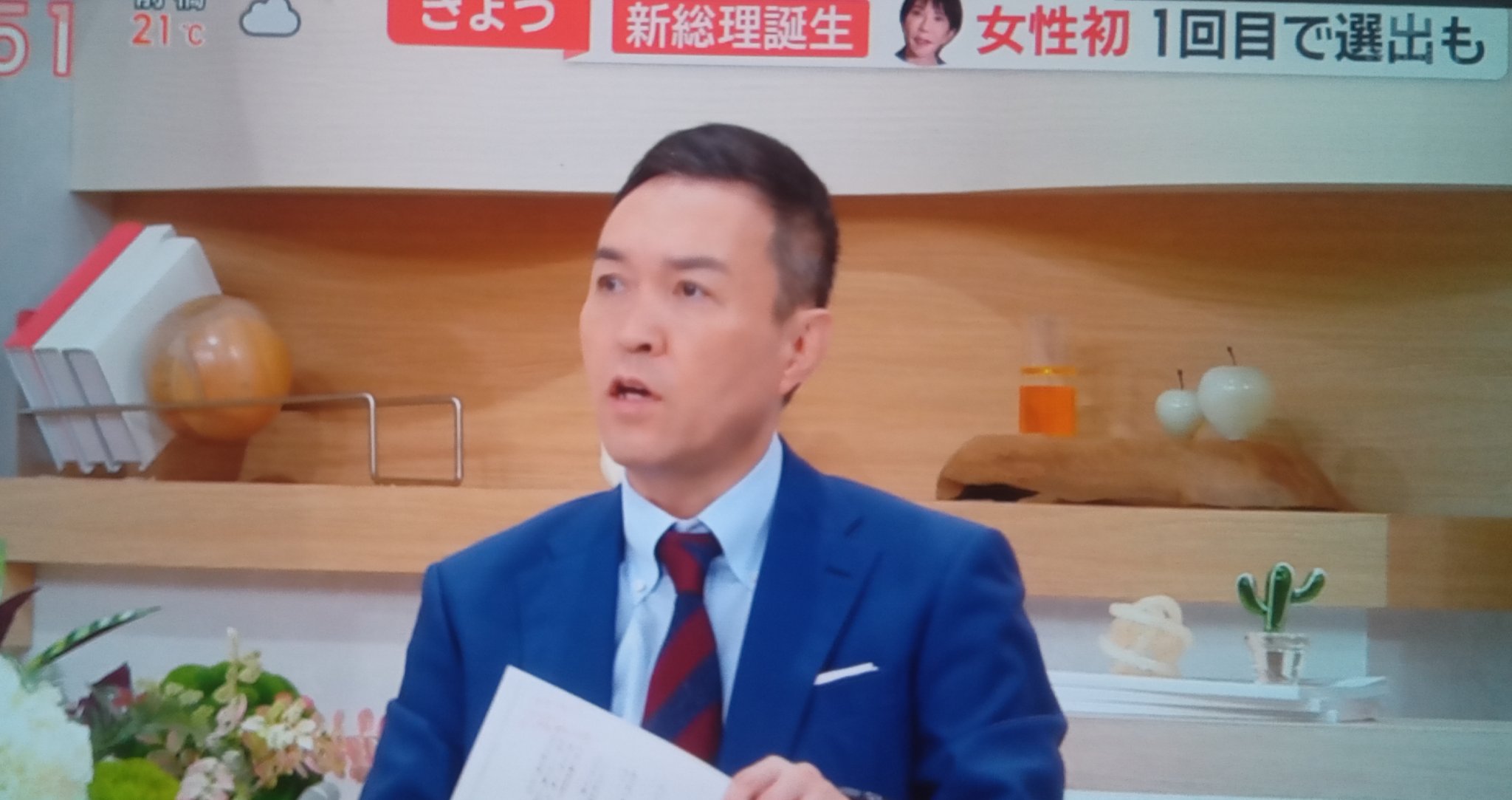

激突:玉川氏の「農学部出身」発言と、鈴木大臣の“はぁ…”の意味

番組の議題は米価や増産政策など、農業政策の根幹に関わるものだった。玉川氏は「俺は農学部出身だからよくわかってんだよ!」と強く主張し、現場の切迫感を強調した。視聴者に訴えるには効果的な言葉だが、その瞬間に見せた鈴木大臣の表情──短いため息交じりのリアクション──こそが、この一件の本質を物語っている。

玉川氏の発言は「学術的・経験的な裏付けがある」という主張として機能する一方で、大臣にとっては日々積み上がる複合的な制約の中で判断を下す苦悩がある。大臣の“はぁ…”は、感情的な糾弾に閉口したのでも、単なる軽蔑でもない。「また同じ議論か」「短期的解決を求められても困る」という政策担い手特有の疲労感と既視感の表れだったと解釈できる。

なぜ「農学部出身」を武器にしたのか? コメンテーターの役割を考える

情報番組でのコメンテーターは、視聴者の代弁者であると同時に、専門解説者として説得力を持たねばならない。現職大臣を前に単なる感情論では説得力を欠くため、「農学部出身」という属性を権威化して対等な立場を作ろうとしたのだ。

結果として視聴者には「現場を知る者の訴え」として響いた一方、政策実務者の眼から見ると「現場経験=即・政策実行の妥当性」には直結しない。SNSの反応が賛否に分かれたのはこのためだ。コメンテーターは問題提起と世論喚起を担い、政治家は総体的なリスク管理と制度設計を担う。両者の機能差が、議論の温度差を生む。

鈴木大臣の提示した「10年先」の論理 ―― 政策決定者が背負う重さ

鈴木氏は短期的な価格安定策に対して慎重な立場を取り、「長期の持続性」を強調した。政治家は特定の瞬間的利益だけを守るわけにはいかない。食糧安全保障、財政負担、国際ルール、産業構造の改革など、多層的な観点から最適化を図る必要があり、短期的な人気取り政策を実行すれば将来に禍根を残す可能性がある。

しかしこの「未来志向」の説明は、テレビの短時間の論争では視聴者に響きにくい。視聴者が共感するのは目の前の困窮だ。玉川氏の「目の前の苦しみをどう救うのか」という問いは、政治の長期視点と正面から衝突した。

噛み合わない「現場」と「政策」――決定的なすれ違い

今回の議論で露呈したのは、「素人/現場の声」と「プロ/政策の論理」の乖離だ。玉川氏の訴えは現場の切実さを代弁するが、政策担当者の論点は複数の利害と時間軸を横断する。どちらも正しく、どちらも不完全だ。

重要なのは、問題提起だけで終わらせず、「現場の痛みをどう短期的に緩和しながら、制度として持続可能な形で繋げていくか」という橋渡しを示すことだ。だがテレビの議論では、その「橋渡し部分」に到達することが稀である。結果、視聴者は両者の対立だけを目の当たりにする。

メディアの限界と視聴者が受け取る「敗北感」

番組は最終的に「現場と長期視点の両方が必要だ」という曖昧な着地を迎えた。玉川氏側には微妙な敗北感が残るが、これは彼の主張が物理的に敗れたからではない。むしろ、言論空間(テレビ)と実行権力(政治)の非対称性が露呈した結果だ。

コメンテーターは問題を可視化し世論を刺激できるが、政策を具体化して実行するのは政府である。視覚的にインパクトのある正論が、制度設計や利害調整のプロセスを越えて即効的な解決に繋がることは稀だ。視聴者が抱く「もどかしさ」や「敗北感」は、民主主義運営の本質的なジレンマを映している。

結論:対話の質を上げるには何が必要か

短くまとめると、今回のやり取りは次の三点を示している。

- コメンテーターの使命は問題提起と世論喚起だが、それだけでは政策の転換は起きにくい。

- 政治は短期的救済と長期的持続可能性の間で常にトレードオフを強いられる。

- テレビの議論がより有意義になるためには、現場の声を「具体的な政策案」につなげる仲介役(専門家や当事者を交えた構造化された対話)が不可欠である。

玉川氏と鈴木大臣の数分間の攻防は、個人の勝ち負けを超え、日本の政策決定プロセスの難しさとメディアの役割の限界を象徴している。視聴者として我々ができることは、感情的な納得だけで終わらせず、具体的な解決策を求め続けることだろう。

コメント