※本ページはプロモーションが含まれています※

農林水産省が2024年10月24日に発表したデータによると、10月13日から19日の週における全国スーパーでの米5kgあたりの平均価格が4251円を記録しました。前週比でなんと109円もアップしたんです。しかも、これが5週間ぶりの値上がりということで、多くのメディアが取り上げています。

「たった109円でしょ?」「5週ぶりってことは、それまで落ち着いてたんじゃないの?」なんて思っている方もいるかもしれませんね。でも、ちょっと待ってください。この数字の裏側には、私たちの食卓に直結する深刻な問題が隠れているんです。

「5週ぶり」という言葉に隠された意味とは

まず注目したいのが、この「5週ぶりの値上がり」という表現です。

みなさん、今年の夏を思い出してみてください。記録的な猛暑日が続き、各地で水不足や異常気象が報告されていましたよね。新潟や東北といった米どころでも、高温による稲作への影響が懸念されていました。

普通に考えれば、不作が予想される時点で価格は上昇し始めるはずです。でも実際には、4週間にわたって価格は抑えられていた(もしくは下落していた)わけです。

これって、どういうことだと思いますか?

私が考えるに、スーパーや卸売業者がギリギリまで値上げを我慢していたんじゃないかと思うんですよね。というのも、現在の日本では電気代、ガス代、ガソリン代、野菜、肉、卵と、あらゆるものが値上がりしています。そんな状況で、日本人の主食であるお米まで値上げしたら、消費者の財布の紐はさらに固くなってしまう。

「お米だけはなんとか守らなければ」

そんな現場の必死の努力が、4週間続いたんじゃないでしょうか。でも、ついに5週目で限界を迎えた。それが今回の109円アップという形で表れたわけです。

猛暑が米の品質に与えた深刻な影響

今年の猛暑は、単に収穫量を減らしただけではありません。米の品質そのものに深刻なダメージを与えているんです。コープの宅配 公式サイトはこちら

高温障害によって米が白く濁ってしまう「白未熟粒(シラタ)」や、粒が割れてしまう現象が各地で報告されています。その結果、私たちが普段「美味しい」と感じる一等米の比率が大幅に減少しているんです。

良質な米の量が減れば、価格は上がる。これは需要と供給の基本的な経済原理ですよね。

つまり、この「5週ぶりの値上がり」というのは、「現場の努力だけでは吸収しきれなくなった」「夏の猛暑のツケが、ついに私たちの食卓に回ってきた」という、非常に重いメッセージなんです。

109円という数字を軽く見てはいけない理由

「でも、5kgで109円アップでしょ?1kgあたり約22円。1合炊くとして数円程度じゃないですか」

そう思われる方もいるでしょう。でも、ここにも大きな落とし穴があります。

「平均価格」というトリック

まず理解しておきたいのは、4251円というのは「平均価格」だということです。

この数字は、高級な魚沼産コシヒカリから、業務スーパーで売られている格安ブレンド米まで、すべてを含めた平均値なんです。

想像してみてください。こういった値上がりの影響を最も受けるのは誰でしょうか?

富裕層が購入する1万円の高級米が1万109円になっても、大きな問題にはなりません。でも、家計をやりくりしながら2000円台のお米を探している家庭にとって、109円の値上がりは決して小さくありません。

実は、価格が安い米ほど、仕入れコストの上昇が価格に直結しやすいという特徴があります。ですから、「平均で109円アップ」という数字は、実際には低価格帯の米がもっと大きく値上がりしている可能性を示唆しているんです。

| 価格帯 | 想定される値上がり幅 | 消費者への影響 |

|---|---|---|

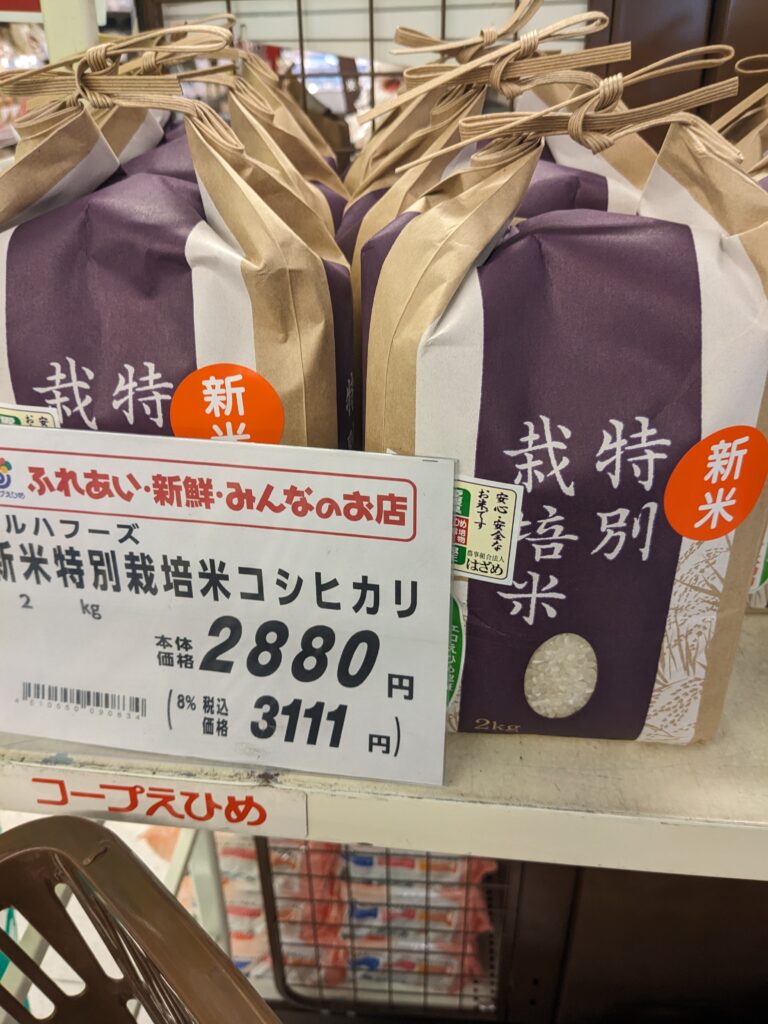

| 低価格帯(2000円前後) | 平均以上の可能性 | 家計への影響大 |

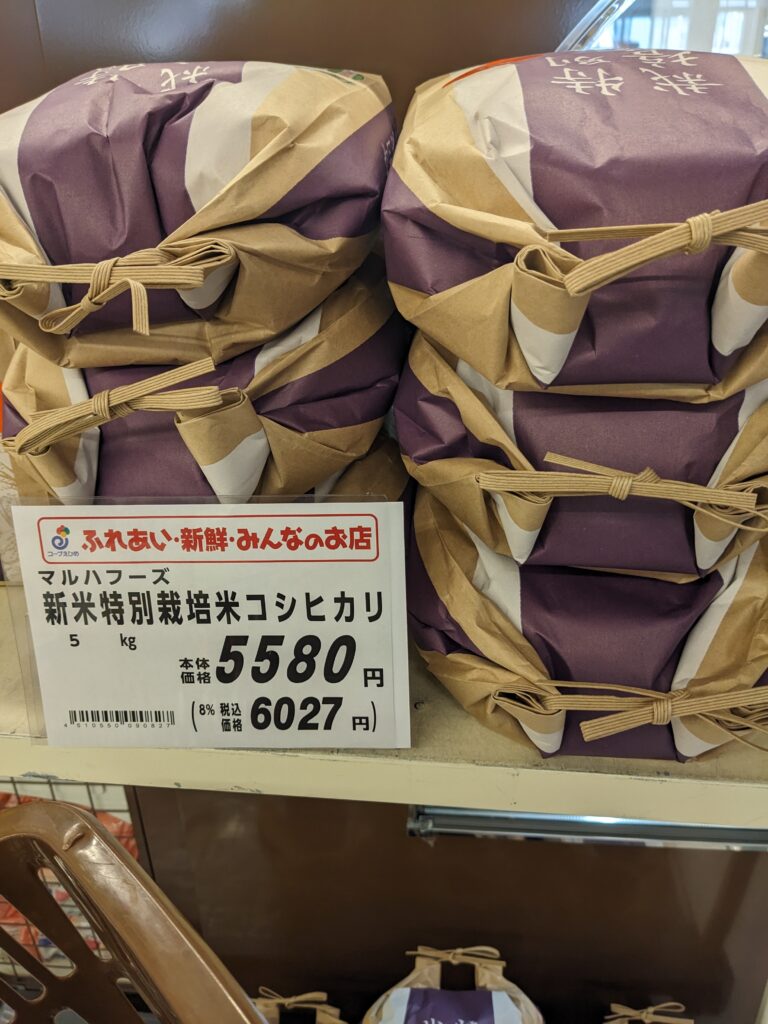

| 中価格帯(3000円前後) | 平均的 | 感覚的な違和感 |

| 高価格帯(5000円以上) | 平均以下の可能性 | 影響は限定的 |

今まで買えていたランクの米が、ワンランク上に感じられるようになった。私たちが感じるプレッシャーは、数字で見る「109円」以上なんです。

これは「米」だけの問題ではない

さらに厄介なのは、今回の値上がりの原因が夏の猛暑だけではないということです。

先日、行きつけの定食屋の店主と話をしていたんですが、彼は本当に頭を抱えていました。

「米が値上がりするのも大変だけど、もっと大変なのは、米を作るためのコスト全体が上がっていることなんだよ」

そう、ここが本質的な問題なんです。

円安と燃料高が農業を直撃

お米は日本の自給率がほぼ100%に近いから、国際情勢や円安の影響とは無関係だと思われがちですが、それは大きな誤解です。

米を生産する農家は、さまざまなコストを負担しています:

- 農業機械の燃料:トラクターやコンバインを動かす軽油は、原油高と円安で価格が急騰

- 肥料:原料の多くを輸入に依存しているため、円安の影響を直接受ける

- 農業資材:ビニールハウスの資材や、稲を乾燥させる機械の燃料など

つまり、農家は「米の販売価格が上がらなければ、作れば作るほど赤字になる」という悪夢のような状況に追い込まれているわけです。

実際、私の知り合いの農家からも「もう米作りを続けられない」「息子には継がせられない」という声を聞きました。これは決して大げさな話ではなく、日本農業の現実なんです。

今回の109円アップは、そういった農家の「もう限界だ」という悲鳴が、わずかに価格に反映された結果に過ぎません。

| コスト項目 | 値上がり要因 | 影響度 |

|---|---|---|

| 燃料費 | 原油高+円安 | 大 |

| 肥料費 | 輸入依存+円安 | 大 |

| 農業資材費 | 原材料高+円安 | 中 |

| 人件費 | 労働力不足 | 中 |

| 機械メンテナンス費 | 部品高騰 | 小〜中 |

消費者は「値上がりは困る」と思い、農家は「この価格では続けられない」と思う。このジレンマこそが、現代日本の農業が抱える根本的な課題なんです。

4251円は「高い」のか「安い」のか

では、5kgで4251円という価格をどう評価すべきでしょうか。

正直に言えば、私はこの価格を「むしろ安すぎる」とさえ感じています。

考えてみてください。農家の方々は、猛暑の中で田んぼの様子を毎日確認し、水管理を行い、雑草と戦い、やっと収穫にこぎつけます。それを乾燥させ、精米し、袋詰めし、トラックで運び、スーパーの店頭に並べる。

その努力の結晶が、5kgで4251円。1kgあたり約850円です。

比較してみましょう。カフェでラテを1杯頼めば500円以上。クラフトビール1本(350ml)なら600円くらい。コンビニの弁当だって500円から700円はします。

それなのに、私たちの命を支えるお米が1kg850円。これは本当に「高い」と言えるでしょうか?

「安くて当たり前」という感覚の危険性

私たち日本人は、長年にわたって「高品質で安価な食料」に慣れすぎてしまったのかもしれません。

もちろん、収入が伸び悩む中での物価高は本当に大変です。それは大前提として理解しています。しかし、「安い=正義」という価値観のままでは、日本の農業は本当に崩壊してしまいます。

もし日本の農家がいなくなったら、どうなるでしょうか?

「それなら外国から安い米を輸入すればいい」という意見もあるかもしれません。でも、ちょっと待ってください。

現在、世界中で食料危機が叫ばれています。異常気象は世界共通の問題です。さらに、食料を「武器」として利用する国も存在します。

そんな不安定な国際情勢の中で、日本の主食を海外に依存することは、国家の安全保障上、極めて危険な選択と言わざるを得ません。

私たちにできることは何か

「わかった、状況は理解した。でも、じゃあ私たちはどうすればいいの?」

そういう声が聞こえてきそうですね。具体的にできることを考えてみましょう。

パニック買いは絶対に避ける

まず、パニック買いは絶対にやめましょう。

「米が不足するかもしれない」という不安から大量に買い込むと、本当に必要な人に届かなくなり、価格が不当に高騰する原因になります。オイルショック時のトイレットペーパー騒動を思い出してください。同じ過ちを繰り返すべきではありません。

価格だけでなく「価値」を見る

次に大切なのは、「価格」だけでなく「価値」を見る視点を持つことです。

なぜこの値段なのか?誰が、どんな思いで作っているのか?そういったことに少しでいいから想像を巡らせてみる。

「安ければ何でもいい」というマインドから、少しずつでも卒業していく。それが持続可能な食の未来につながります。

農家へのリスペクトを持つ

そして何より、農家の方々へのリスペクトを持つことです。

「米が高くなった」と怒るのではなく、「この厳しい状況でも作り続けてくれてありがとう」という感謝の気持ちを持つ。

直接言葉で伝えることは難しいかもしれませんが、米粒一つ残さず、しっかり味わって食べる。それが私たちにできる最大のリスペクトではないでしょうか。

| アクション | 具体的な方法 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 適量購入 | 必要な分だけを計画的に購入 | 市場の安定化 |

| 産地を知る | 米袋の生産地情報を確認 | 生産者との繋がり意識 |

| 無駄なく消費 | 残さず食べる、保存方法を工夫 | フードロス削減 |

| 情報共有 | 正しい情報を家族や友人と共有 | 社会全体の理解向上 |

| 地元産応援 | 可能な範囲で地元の米を選ぶ | 地域農業の支援 |

歴史的な転換点に立つ私たち

長々と語ってきましたが、最も伝えたいことは一つです。

今回の「5週ぶり、109円アップ」は、終わりではありません。これは「始まりの合図」なんです。

本格的な新米シーズンに入り、夏の猛暑による被害の全容が明らかになってくれば、価格上昇はさらに続く可能性があります。

4251円という数字。これを、現在の日本の「リアルな立ち位置」として、しっかりと記憶に留めておく必要があります。

これからの食卓を守るために

私たちは今、歴史的なインフレの入り口に立っています。その中で、どう賢く生きていくか、何を守っていくべきか。

このお米の価格上昇というニュースは、私たち一人ひとりに「あなたはどうしますか?」と問いかけているのではないでしょうか。

農林水産省の統計データを見ても、日本の農業従事者の平均年齢は68歳を超えています。10年後、20年後の日本の食卓を想像してみてください。

難しいことを考えすぎても仕方ありません。でも、今日の夕食では、いつもより少しだけ丁寧にお米を研いで、いつもより少しだけ深く味わって食べてみませんか?

それが、この荒波を乗り越えるための、最初の一歩になるはずです。

まとめ:数字の裏にある「物語」を読み解く

今回のスーパー販売コメ価格5週ぶり値上がり、5キロあたり109円高い4251円というニュースは、単なる価格変動の報告ではありません。

この数字の裏には、以下のような多層的な「物語」が隠れています:

- 気候変動の影響:記録的な猛暑が稲作に与えた深刻なダメージ

- 経済構造の問題:円安と燃料高が農業コストを圧迫している現実

- 流通の努力と限界:ギリギリまで値上げを抑えようとした現場の苦闘

- 消費者意識の転換点:「安くて当たり前」から脱却する必要性

- 食料安全保障の警鐘:日本の農業基盤が危機に瀕していること

これからの時代、私たちは「知る消費者」になる必要があります。なぜ値段が上がっているのか、その背景にどんな人々の努力があるのか、そして自分たちには何ができるのか。

4251円という数字は、そういった問いへの入り口なんです。

お米は日本人の主食であり、文化であり、アイデンティティの一部です。美味しいご飯を食べられる幸せを、これからも守っていきたい。そのために、私たち一人ひとりができることから始めていきましょう。

コメント