※本ページはプロモーションが含まれています※

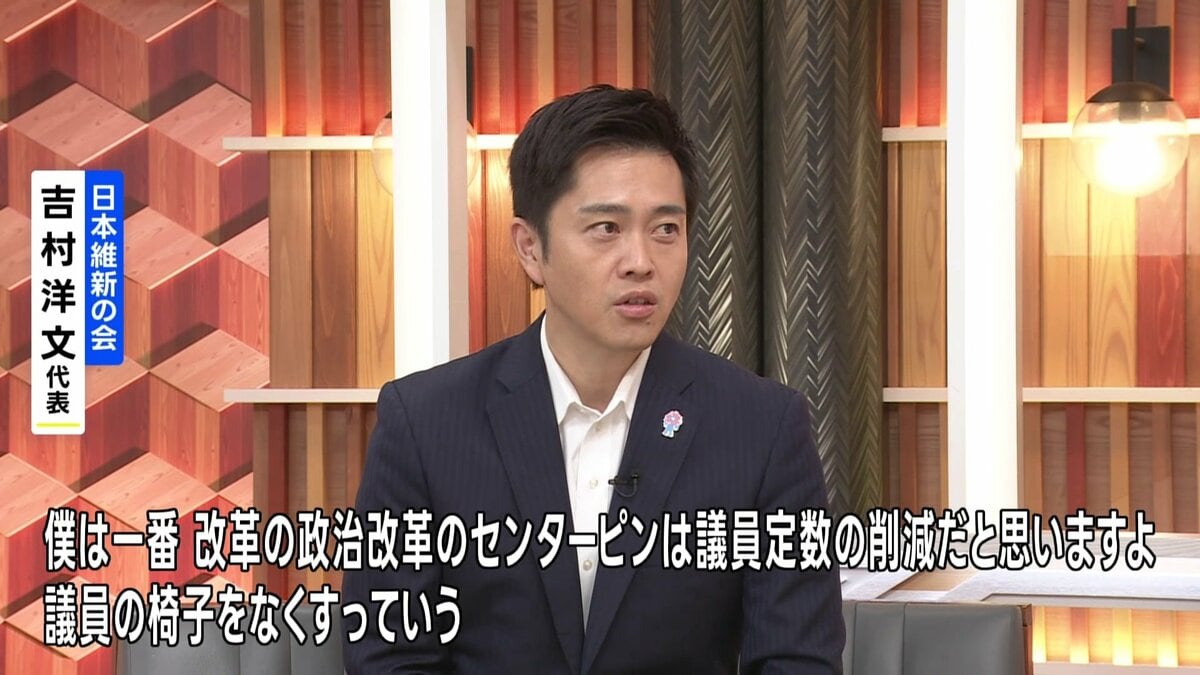

日本維新の会の吉村洋文代表が打ち出した「議員定数削減」を巡る政治改革論争

はじめに:なぜ今、議員定数削減なのか?

2025年10月、日本維新の会の吉村洋文代表が放った一言が、政界に激震をもたらしています。「議員定数削減を年内に明記できなければ、自民党との連立は組まない」──この強硬な姿勢の裏には、一体何があるのでしょうか。

政治改革への国民の関心が高まる中、維新が掲げる「身を切る改革」は真の政治変革の第一歩となるのか、それとも単なる政治的パフォーマンスに過ぎないのか。本記事では、吉村代表の発言の背景から、日本政治全体への影響まで、徹底的に分析します。

吉村洋文代表の「議員定数削減」宣言の詳細

連立交渉の「絶対条件」として提示

2025年10月17日、フジテレビの番組に出演した吉村洋文代表は、自民党との連立協議について明確な条件を提示しました。

「国会議員の定数削減を年内に明記できなければ、連立は組まない」

この発言は、単なる政策要求ではなく、連立参加の「絶対条件」として位置づけられています。同日、自民党の逢沢一郎選挙制度調査会長が「論外」と批判したことで、両党の温度差が鮮明になりました。

維新が掲げる「身を切る改革」の概念図

維新の「身を切る改革」とは何か

日本維新の会が一貫して掲げてきた「身を切る改革」は、以下の要素で構成されています:

- 国会議員定数の削減

- 議員報酬の削減

- 政治資金の透明化

- 行政組織のスリム化

この中でも特に「議員定数削減」は、有権者にとって最も分かりやすい改革項目として位置づけられています。

なぜ今このタイミングなのか?政治的背景の分析

政界再編の機運と維新の戦略

吉村代表がこのタイミングで強硬姿勢を見せる背景には、以下の政治的要因があります:

1. 自民党の求心力低下

- 相次ぐ政治とカネの問題

- 支持率の低迷

- 連立パートナーとしての維新への期待

2. 公明党との関係変化

- 自公連立の微妙な関係

- 維新を新たな連立パートナーとして模索する動き

3. 維新の党勢拡大戦略

- 国政での存在感向上

- 改革政党としてのブランド強化

| 要因 | 影響度 | 維新への効果 |

|---|---|---|

| 自民党の求心力低下 | 高 | 連立交渉での発言力向上 |

| 公明党との関係変化 | 中 | 代替パートナーとしての価値向上 |

| 国民の政治改革への期待 | 高 | 支持率向上の可能性 |

| メディア注目度 | 高 | 党の知名度向上 |

「大阪モデル」の国政への展開

吉村代表は大阪府知事として、以下の改革を実現してきました:

- 大阪都構想の推進(住民投票により否決されるも継続推進)

- 行政改革の実施

- 府市統合による効率化

これらの経験を基に、国政レベルでの改革実現を目指しているのが現在の戦略といえます。

国会議員定数削減をめぐる議論の現状

議員定数削減の現実性と課題

過去の削減議論の経緯

日本の国会議員定数削減をめぐっては、長年にわたって議論が続けられてきました:

衆議院の変遷

- 1994年:政治改革により小選挙区比例代表並立制導入

- 2000年:比例区定数を20削減(200→180)

- 2017年:「0増6減」により定数を6削減

参議院の変遷

- 2001年:定数を10削減(252→242)

- その後目立った削減なし

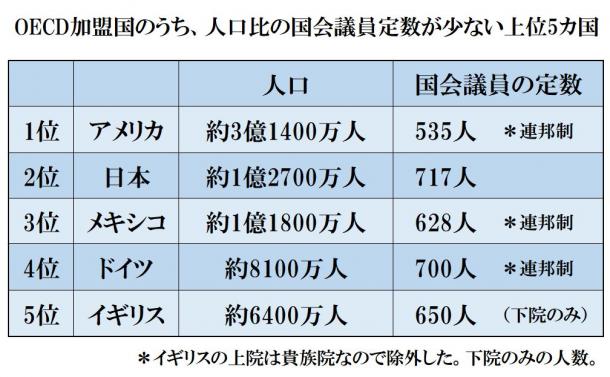

国際比較から見る日本の議員数

| 国名 | 人口(万人) | 議員数 | 人口1万人当たり議員数 |

|---|---|---|---|

| 日本 | 12,500 | 713 | 0.57 |

| アメリカ | 33,200 | 535 | 0.16 |

| イギリス | 6,700 | 650 | 0.97 |

| ドイツ | 8,300 | 709 | 0.85 |

| フランス | 6,800 | 577 | 0.85 |

この比較を見ると、日本の議員数は必ずしも多すぎるとは言えない状況です。

削減のメリットとデメリット

メリット

- 人件費などの削減による財政効果

- 政治家自身の「身を切る改革」の象徴

- 国民の政治不信の軽減

デメリット

- 地方や少数意見の代表性の低下

- 議員一人当たりの負担増加

- 政治の多様性の減少

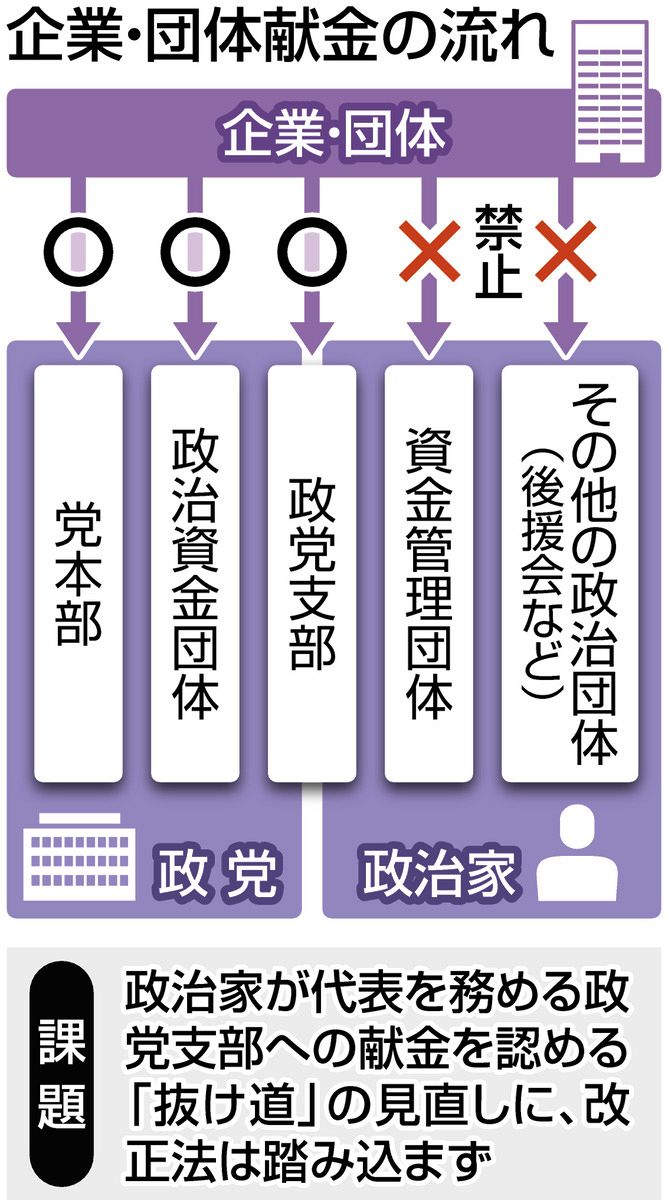

企業献金問題と政治改革の本質

「政治とカネ」問題の核心

吉村代表の議員定数削減要求に対し、一部からは「企業・団体献金の禁止こそが本丸では?」という指摘もあります。

企業献金をめぐる政治とカネの構造

企業献金問題の実態

- 年間約50億円の企業・団体献金

- 政策決定への影響力の懸念

- 透明性の欠如

各党の立場

- 維新:企業献金の段階的廃止を主張

- 自民:透明化は賛成、全面禁止には慎重

- 立憲:企業献金の全面禁止を主張

真の政治改革に必要な要素

| 改革項目 | 重要度 | 実現の困難度 | 国民への影響 |

|---|---|---|---|

| 議員定数削減 | 中 | 高 | 中 |

| 企業献金禁止 | 高 | 高 | 高 |

| 政治資金透明化 | 高 | 中 | 高 |

| 議員報酬削減 | 低 | 中 | 低 |

| 政党助成金見直し | 中 | 高 | 中 |

国民世論と政治改革への期待

世論調査にみる国民の意識

最近の世論調査では、政治改革に対する国民の関心の高さが浮き彫りになっています:

- 政治改革の必要性:約80%が「必要」

- 議員定数削減への賛成:約65%

- 企業献金禁止への賛成:約70%

- 維新の改革姿勢への評価:約55%が「評価する」

SNSでの反響と世代間格差

賛成意見

- 「ようやく本気で改革に取り組む政党が現れた」

- 「議員数を減らして効率的な政治を」

- 「維新の覚悟を評価したい」

慎重意見

- 「数を減らすだけでは本質的解決にならない」

- 「地方の声が届かなくなる」

- 「パフォーマンスの可能性も」

議員定数削減をめぐる世論の動向

自民党の対応と今後の展開

自民党内の温度差

吉村代表の提案に対する自民党内の反応は分かれています:

慎重派の意見

- 「地方の代表性が失われる」

- 「拙速な削減には反対」

- 「維新のペースに乗せられるべきではない」

改革派の意見

- 「国民の期待に応えるべき」

- 「政治改革は避けて通れない」

- 「維新との連携も視野に」

連立協議の今後のシナリオ

シナリオ1:自民党が部分的に受け入れ

- 議員定数削減の検討開始を約束

- 段階的な削減プランの提示

- 維新との政策協議継続

シナリオ2:自民党が全面拒否

- 維新は野党としての立場を堅持

- 政治改革の機運が後退

- 政界再編の可能性

シナリオ3:妥協案の模索

- 企業献金規制と合わせた包括的改革

- 時間軸を含めた段階的アプローチ

- 国民的議論の喚起

維新の戦略分析:計算された「賭け」

政治的リスクとリターン

吉村代表の強硬姿勢は、以下のようなリスクとリターンを内包しています:

リスク

- 連立から除外される可能性

- 「現実的でない」との批判

- 党内の結束への影響

リターン

- 改革政党としてのブランド強化

- 国民の注目度向上

- 次期選挙での支持拡大

「主導権争い」としての側面

この発言は、単なる政策要求ではなく、連立協議における「主導権争い」の側面が強いと分析されます:

- 自民党の「下請け」にならないとのメッセージ

- 維新の独自性と存在感の誇示

- 政治改革議論のイニシアチブ獲得

専門家の見解と分析

政治学者の評価

支持する見解

- 「停滞した政治に風穴を開ける試み」

- 「国民の政治不信解消への第一歩」

- 「維新らしい改革姿勢の表れ」

批判的な見解

- 「ポピュリズム的な要素が強い」

- 「実現可能性を欠いた理想論」

- 「政治改革の本質を見誤っている」

経済界の反応

企業献金問題とも関連して、経済界の反応も注目されています:

- 一部企業:政治の透明化に賛成

- 経団連:急激な変化には慎重

- 中小企業:政治との距離を重視

今後の政治改革に向けた提言

包括的な改革アプローチの必要性

真の政治改革を実現するためには、以下の包括的アプローチが必要です:

- 制度改革

- 議員定数の適正化

- 選挙制度の見直し

- 政治資金制度の透明化

- 運用改革

- 国会運営の効率化

- 政策決定プロセスの透明化

- 市民参加の拡大

- 意識改革

- 政治家の倫理意識向上

- 有権者の政治参加促進

- メディアの役割強化

段階的実現への道筋

| 段階 | 期間 | 主要施策 | 期待される効果 |

|---|---|---|---|

| 第1段階 | 1-2年 | 政治資金透明化、議論開始 | 国民の信頼回復 |

| 第2段階 | 3-5年 | 部分的定数削減、制度改革 | 政治効率の向上 |

| 第3段階 | 5-10年 | 包括的改革の完成 | 新しい政治文化の確立 |

結論:吉村代表の「賭け」が日本政治に与える影響

吉村洋文代表の「議員定数削減」最後通告は、日本政治に大きな波紋を投げかけています。この発言が単なるパフォーマンスで終わるのか、それとも真の政治改革の契機となるのかは、今後の展開にかかっています。

注目すべき3つのポイント

- 自民党の対応:改革に前向きな姿勢を示すか、従来通りの慎重姿勢を維持するか

- 国民世論の動向:政治改革への期待がどの程度持続するか

- 維新の本気度:連立を蹴ってでも改革を追求する覚悟があるか

最終的な展望

政治改革は一朝一夕に実現するものではありません。しかし、吉村代表の発言が政治改革議論を活性化させ、国民の政治への関心を高めることは確実です。

真の政治改革を実現するためには、議員定数削減だけでなく、政治資金の透明化、選挙制度改革、政治文化の変革など、包括的なアプローチが必要です。吉村代表の「賭け」が、そうした本格的な改革議論の出発点となることを期待したいと思います。

最後に、政治改革の成否は政治家だけでなく、私たち国民一人ひとりの意識と行動にかかっています。この機会を活用して、日本の政治をより良いものにしていくための議論を深めていくことが重要でしょう。

関連記事

コメント