「本ページはプロモーションが含まれています」

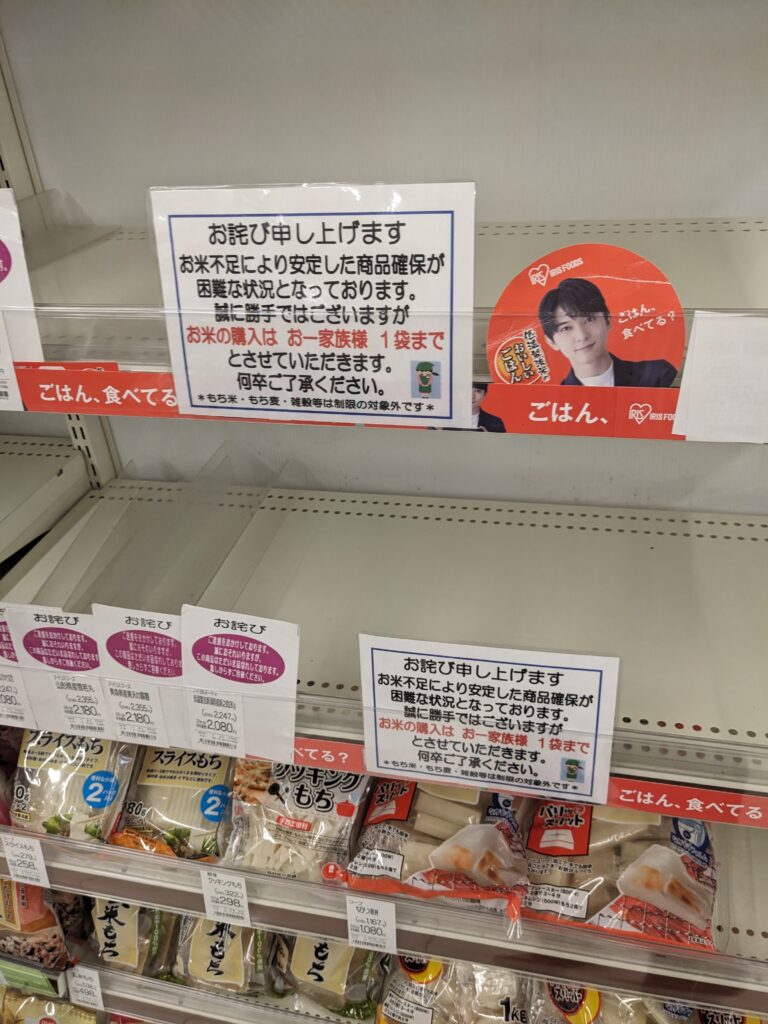

2025年に入り、スーパーの店頭で「備蓄米」という表示を目にする機会が増えました。政府が保有する備蓄米が市場に放出され、一部の店舗では「お1家族様1点限り」といった購入制限が設けられるなど、私たちの食生活に身近な「お米」をめぐる状況が大きく変化しています。では、なぜ今このタイミングで備蓄米が市場に放出されているのでしょうか?その背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。

2023年夏の記録的猛暑による「作況指数」の悪化

2023年の夏、日本は観測史上最も暑い夏を経験しました。この異常気象は、米の生産に大きな打撃を与えました。高温は稲の生育に影響を及ぼし、米粒が白く濁る「白未熟粒」などの品質低下を引き起こします。特に日本人が好むコシヒカリは深刻で、新潟県産の場合、1等米比率が平年の75.3%から4.9%にまで落ち込みました。この品質低下は、翌年の作付けへの懸念や、市場に出回る良質米の減少につながり、米価上昇の遠因となりました。

世界的な食料価格上昇と国内需要の増加

新型コロナウイルスのパンデミック後の経済回復に伴い、外食産業の需要が急増しました。また、ウクライナ情勢の緊迫化は世界的な穀物価格の高騰を招き、飼料や肥料の多くを輸入に頼る日本の農業コストを押し上げました。さらに、物価高の影響でパンや麺類の価格が上昇したため、相対的に「割安」と感じられた米への需要が増加するという逆説的な現象も起こりました。

政府の需給調整政策の転換

農林水産省は当初、「コメは足りている」との立場を取っていましたが、2024年8月に南海トラフ巨大地震の臨時情報が発表されると、消費者の備蓄意識が高まり、一時的にコメの需要が急増。これを受け、政府は「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(食糧法)を見直し、2025年4月までに合計31万トン、その後さらに30万トンの備蓄米を放出することを決定しました。

備蓄米放出の現状と今後のスケジュール

現在進行中の備蓄米放出計画

農林水産省の最新発表によると、2025年5月から7月まで毎月10万トンの備蓄米を放出する調整に入っています。これまでの3回の放出で計31万トンが市場に供給されましたが、価格引き下げ効果は限定的との評価もあります。放出される備蓄米は主に2022年産と2021年産で、特に2022年産は小売業者からの需要が高く、申請が殺到したため、随意契約分の受け付けを一時中止する事態も発生しました。

備蓄米の買い戻し要件をめぐる議論

現在の制度では、備蓄米を落札した業者は原則1年以内に同量を買い戻す必要がありますが、この要件が流通の妨げになっているとの指摘があります。自民党の小野寺政務調査会長は「買い戻し条項は政府の方針として撤廃していただけるということだ」と述べ、要件緩和によるコメの流通促進に期待感を示しました。公明党の岡本政務調査会長も「1年に限る必要はない」と柔軟な対応を求めています。

専門家が予測する放出終了時期

農業経済の専門家である小川真如氏(宇都宮大学)は、備蓄米放出は2025年7月まで続くと予想していますが、その効果については懐疑的です。一方、キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁氏は「問題の根幹は流通の滞留ではなく、そもそもコメの供給量が足りていないところにある」と指摘し、より根本的な供給増加策が必要だと主張しています。

備蓄米の味と品質―消費者のリアルな声

「備蓄米って、古米で美味しくないのでは?」と心配される方もいるかもしれません。実際にSNSなどでは、様々な意見が飛び交っています。

「食べた感想はスーパーの弁当にあるご飯と同等の風味と味。水をすごく多くしたらかなりおいしい」

「いまだに備蓄米以外の米の値段は変わらないんだけど。備蓄米を有難がって買うのも、なんだかなあ」

備蓄米は、収穫から数年が経過しているため、新米に比べると水分量が少なく、粘りや風味が落ちる傾向があるのは事実です。しかし、国は低温倉庫で厳格な品質管理を行っており、食用として全く問題ありません。

美味しく食べるための3つのコツ

- 水加減を調整する:古米は水を吸いにくいため、炊飯器の目盛りよりもやや多め(10-15%増し)に水を入れることで、ふっくらと炊き上がります。

- 調味料を活用する:みりんや日本酒を少量(大さじ1杯程度)加えて炊くと、ツヤと甘みが増し、より美味しくいただけます。

- 料理方法を工夫する:チャーハンやピラフ、炊き込みご飯など、調味料や具材の風味が強い料理に使うと、古米特有の風味が気になりにくくなります。

小売店の葛藤と今後の米価動向

小売業界が直面する課題

備蓄米の販売は、消費者にとっては一時的な救いとなりますが、小売店にとっては複雑な問題をはらんでいます。特別価格での販売は客寄せ効果がある一方で、利益率は低く、通常商品の販売機会を失うことにもなりかねません。また、「お1家族様1点限り」といった購入制限を設けるなど、公平な販売のためのオペレーションコストも発生します。

精米作業の遅れも課題として挙がっており、大手スーパーやコンビニからは「備蓄米の精米能力が追いつかない」との声も上がっています。農林水産省はこうした声に対応しつつ、コメの本格的な値下がりにつなげられるかが焦点となっています。

専門家が予測する2025年下半期の米価動向

今後の米価については、専門家の間でも見方が分かれていますが、短期的には高止まりが続くとの見方が優勢です。

懸念材料

- 天候不順の継続:2024年、2025年の作柄が不透明で、再び高温障害などが発生すれば供給がさらに逼迫する可能性

- 円安の進行:1ドル150円前後の円安水準が続いており、輸入肥料や燃料コストを押し上げている

- 生産コストの高止まり:肥料・燃油価格が下落せず、生産者米価の下落余地が限られている

安定材料

- 政府の追加対策:必要に応じてさらなる備蓄米放出や輸入米の前倒し入札が実施される可能性

- 消費行動の変化:節米意識の高まりや代替主食への移行で需要が緩和される可能性

農業経済専門家の小川氏は「2025年は作付面積が増え、生育が順調だった場合は秋に供給が過剰になり、2026年春頃に価格が落ち着く可能性がある」と楽観的な見通しを示しています。一方、政府の見通しでは2025年6月の民間在庫量は低水準が続くとされ、需給バランスが崩れれば容易にコメ不足に陥るリスクも指摘されています。

家庭でできる!賢いお米の選び方と節約術7選

先行きが不透明な状況だからこそ、私たち消費者には賢い選択が求められます。ここでは、家計に優しく、かつ美味しくお米を食べ続けるための実践的な対策を紹介します。

1. 備蓄米を料理別に活用する

価格が魅力的な備蓄米は、以下のように料理別に使い分けるのがおすすめです:

- チャーハン・ピラフ:パラッとした食感が活かせる

- カレー・丼もの:濃い味付けと相性が良い

- お粥・リゾット:柔らかく炊ける特性を活かす

- おにぎり:冷めても硬くなりにくい

2. 複数のお米をブレンドする

新米やブランド米に、備蓄米や割安な複数年産米をブレンドすることで、食味と価格のバランスを取ることができます。例えば:

- 高級ブランド米:備蓄米=1:1で混ぜる

- 新米:古米=2:1で混ぜ、水加減を調整する

3. ふるさと納税を活用する

全国の自治体が提供する返礼品のお米は、市場価格よりもお得に入手できる場合があります。家計の助けになるだけでなく、生産者を直接応援することにも繋がります。特に以下の地域の返礼品が人気です:

- 新潟県:コシヒカリ

- 秋田県:あきたこまち

- 山形県:つや姫

4. 購入サイズを工夫する

5kgパックよりも10kgや20kgの大容量パックを購入すると、単価を抑えられる場合があります。ただし、保管場所や消費ペースを考慮する必要があります。以下の点に注意しましょう:

- 涼しく湿気の少ない場所で保管

- 虫や湿気対策に密閉容器を使用

- 開封後は2-3ヶ月を目安に消費

5. フードロスを徹底的になくす

ご飯を炊きすぎない、残ったご飯は冷凍保存して早めに食べきるなど、基本的なことですが、フードロスをなくすことが最大の節約になります。具体的な対策として:

- 計量を正確に:1合=150gを厳守

- 冷凍テクニック:1食分ずつラップで包み、空気を抜く

- リメイク料理:チャーハン、雑炊、お粥などに活用

6. 直接農家から購入する

品薄をきっかけに直接生産者から買う消費者が増えています。農家直売や産直サイトを利用すると、中間マージンがカットされ、お得に購入できる場合があります。主なメリットは:

- 新鮮で高品質な米が手に入る

- 生産背景がわかり、安心感がある

- 特別栽培米など通常店頭では手に入りにくい品種も選択可能

7. 代替穀物を試してみる

どうしても米価が気になる場合は、以下のような代替穀物を試してみるのも一つの方法です:

- 大麦:食物繊維が豊富で、米と混ぜて炊ける

- 雑穀ミックス:栄養価が高く、少量で満足感を得やすい

- 玄米:白米より栄養価が高く、少量で済む

お米の未来と私たちにできること

お米は日本の食文化の根幹です。今回の備蓄米の販売をきっかけに、改めてお米の価値を見つめ直し、生産者への感謝を忘れず、大切に消費していく姿勢が今、求められています。

専門家の間では、今回の「令和の米騒動」は単なる一時的な現象ではなく、日本の農業が抱える構造的な問題が表面化したものだという指摘があります。気候変動への対応、生産者の高齢化、流通システムの見直しなど、解決すべき課題は山積みです。

私たち消費者にできることは、まずは正確な情報を把握し、過度な買い占めやパニックを起こさないこと。そして、適正価格でお米を購入し、生産者を支える持続可能な消費行動を心がけることです。

今後の政府の発表や米価の動向に注意を払いながら、各ご家庭に合った方法で、この状況を乗り越えていきましょう。食の安全保障は、生産者と消費者、政府が一体となって考えていくべき国民的な課題なのです。

コメント