「本ページはプロモーションが含まれています」

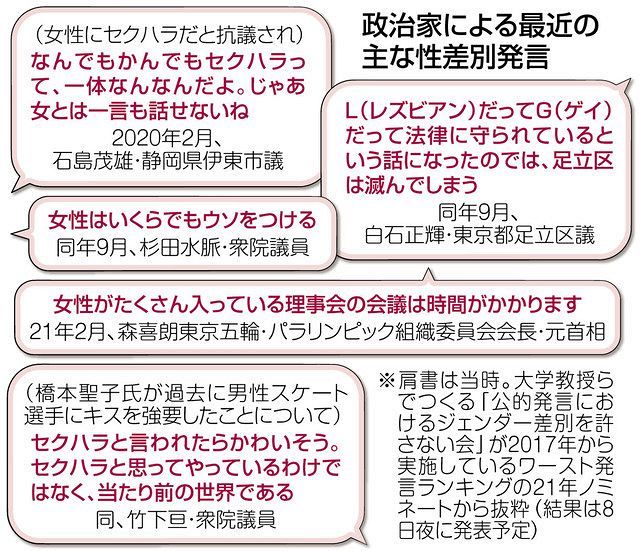

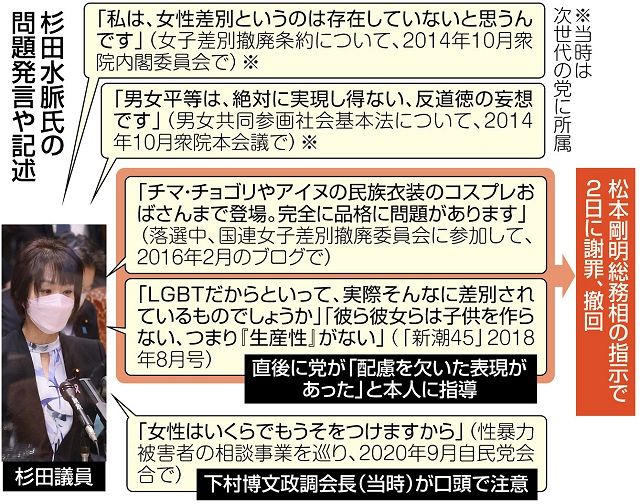

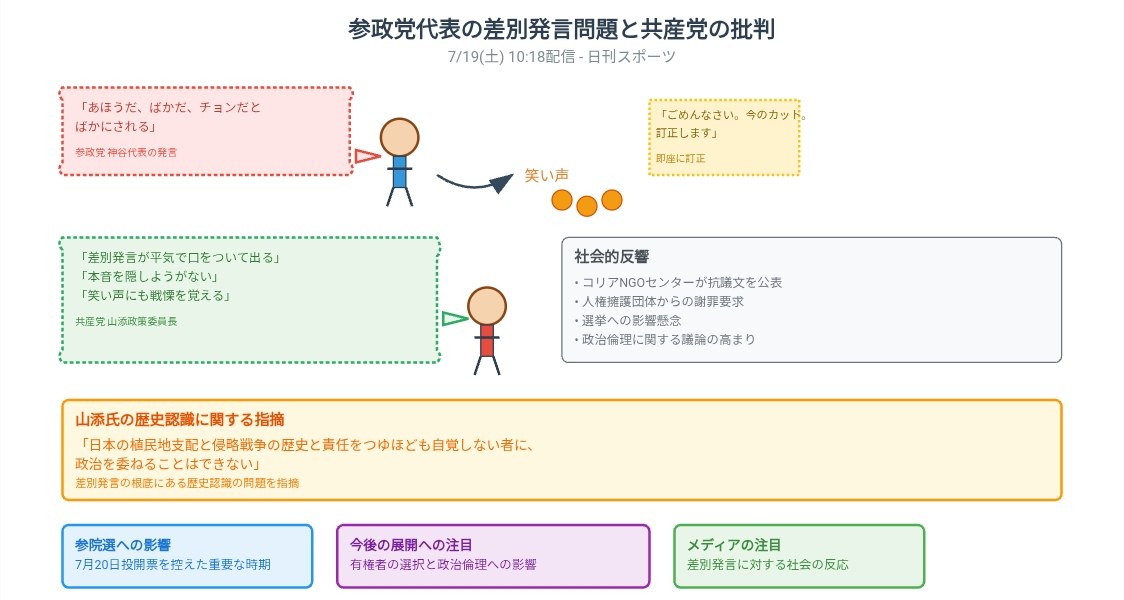

近年、日本の政治界において差別発言が相次いで問題となっており、政治家の言動に対する厳しい目が向けられています。特に注目されているのが、参政党の神谷宗幣代表による差別的表現と、それに対する共産党の山添拓政策委員長による厳しい批判です。この問題は単なる個人の発言にとどまらず、日本の政治システムや民主主義の根幹に関わる重要な議論を呼び起こしています。

政治における差別発言問題は、政治家個人の資質だけでなく、社会全体の人権意識や民主主義の成熟度を問う試金石となります。山添氏が指摘するように、「差別発言が平気で口をついて出る」状況は、政治家の本音を隠すことができない現れであり、その背景には日本社会の構造的な問題が潜んでいる可能性があります。一方で、神谷氏の釈明や「選挙のキャッチコピー」という弁明は、政治的責任の重さに対する認識の甘さを露呈しており、政治家として求められる倫理観との乖離が浮き彫りになっています。

参政党神谷代表の差別発言と社会への波紋

参政党の神谷宗幣代表が三重県四日市市での演説中に行った「あほうだ、ばかだ、チョンだとばかにされる」という発言は、日本社会に大きな衝撃を与えました。この発言は、憲法構想案への批判として使われたものでしたが、明らかに差別的表現を含んでおり、多方面から厳しい批判を受けています。

発言の背景と神谷代表の釈明

神谷代表は発言後に「ごめんなさい。今のカット。私がちょっとでも差別的なことを言うとすぐ記事になる」と釈明しましたが、この対応自体が問題の深刻さを軽視していると批判されています。参政党の神谷宗幣代表、日本人ファースト「選挙の間だけ」発言を釈明によると、神谷氏は後に「選挙の間だけ」という発言についても釈明を行いましたが、政治家としての一貫性に疑問が呈されています。

メディアと市民の反応

この発言に対するメディアの報道は迅速かつ厳しく、SNS上でも多くの批判的な意見が寄せられました。特に注目されたのは、聴衆の一部が笑い声を上げたという事実で、山添氏はこの点についても「戦慄を覚える」と強い不快感を示しています。

人権擁護団体からの抗議

人権擁護団体「コリアNGOセンター」をはじめとする複数の団体が、神谷氏に対して謝罪を求める抗議文を公表しました。これらの団体は、政治家による差別発言が社会全体に与える影響の深刻さを指摘し、公的な立場にある者としての責任を問うています。

山添拓氏による政治責任論の展開

共産党の山添拓政策委員長は、神谷氏の発言を受けて「繕っても本音を隠しようがない」と厳しく批判し、政治家としての責任論を展開しました。山添氏の批判は単なる個人攻撃ではなく、日本の政治システム全体に対する根本的な問題提起として位置づけられます。

歴史認識と政治責任の関連性

山添氏は「日本の植民地支配と侵略戦争の歴史と責任をつゆほども自覚しない者に、政治を委ねることはできない」と述べ、差別発言の背景にある歴史認識の問題を指摘しました。この発言は、政治家に求められる資質として、単なる政策能力だけでなく、歴史に対する深い理解と責任感の重要性を強調しています。

民主主義の根幹に関わる危機感

山添氏の批判の核心は、差別的な言動が許容される社会は民主主義の根幹を揺るがすという危機感にあります。人権保障を通じて自由で安全な社会の実現を求める宣言が示すように、差別や偏見は民主的政治過程の基盤を脅かす要因となり得ます。

政治家の言動に対する監視の必要性

山添氏の一連の発言は、政治家の言動に対する継続的な監視と批判の重要性を浮き彫りにしています。民主主義社会において、政治家の発言は単なる個人の意見ではなく、社会全体に影響を与える公的な行為として捉えられるべきだという視点を提示しています。

差別発言問題が示す日本政治の構造的課題

今回の事件は、日本の政治における差別発言問題が単発的な事象ではなく、より深刻な構造的課題を反映していることを示しています。政治家による差別発言の背景には、日本社会全体の人権意識の不足や、多様性への理解不足が存在していると考えられます。

法的枠組みとその限界

現在の日本では、ヘイトスピーチ解消法が存在するものの、政治家の発言に対する具体的な制裁措置は限定的です。法的責任と政治的責任の境界が曖昧である現状は、差別発言の再発防止に向けた課題となっています。

国際的な人権基準との乖離

人権外交を掲げる日本政府の立場と、実際の政治家による差別発言の現実との間には大きな乖離が存在します。国際人権条約を締結している日本として、国内政治における人権尊重の徹底が求められています。

教育と啓発の重要性

差別発言問題の根本的解決には、政治家自身の人権教育だけでなく、社会全体の人権意識向上が不可欠です。民主主義を考えるという視点から、差別と民主主義の関係性について深い理解を促進する取り組みが必要です。

結論:差別を許さない政治文化の構築に向けて

政治における差別発言問題は、日本の民主主義社会が直面する重要な課題です。神谷代表の発言と山添氏の批判を通じて明らかになったのは、政治家個人の資質の問題にとどまらず、日本社会全体の人権意識や民主主義の成熟度に関わる構造的な問題です。

山添氏が指摘する「繕っても本音を隠しようがない」という状況は、表面的な謝罪や釈明では解決できない深刻な問題を示しています。政治家による差別発言は、その影響力の大きさから、社会全体の差別意識を助長し、民主主義の基盤である人権尊重の原則を損なう危険性を孕んでいます。

今後求められるのは、政治家自身の倫理観の向上だけでなく、差別発言に対する社会全体の監視機能の強化です。また、法的枠組みの整備や教育・啓発活動の充実を通じて、差別を許さない政治文化を構築していく必要があります。

神谷氏の「選挙のキャッチコピー」という弁明に見られるような、政治的責任の軽視は、民主主義社会において決して許されるものではありません。政治家は常に自らの言動が社会に与える影響を深く自覚し、人権尊重と多様性の価値を体現する存在であるべきです。

差別を許さない社会を築くためには、政治家自身がその言動に責任を持ち、真摯に向き合うことが不可欠です。山添氏の批判が示すように、歴史に対する深い理解と責任感を持った政治家によってこそ、真の民主主義社会が実現されるでしょう。今回の問題を契機として、日本政治における人権意識の向上と、差別を許さない政治文化の確立に向けた取り組みが一層強化されることが期待されます。

関連リンク:

コメント