※本ページはプロモーションが含まれています※

農林水産大臣に就任した鈴木憲和氏の「財務省の壁を乗り越えましょう。すべての責任は私が背負います。」という力強い言葉は、多くの国民の心に響きました。

しかし、この言葉の背景には、私たちの食卓の未来を脅かす深刻な危機が隠されています。毎日当たり前のように食べているお米、野菜、お肉。それらを支える日本の農業が、今まさに存続の危機に立たされているのです。

私たちの「食」を支える農業の現実と課題

表1: 日本農業の現状データ(2024年時点)

| 項目 | 数値 | 深刻度 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 基幹的農業従事者の平均年齢 | 67.8歳 | 🔴非常に深刻 | 技術継承の断絶 |

| 食料自給率(カロリーベース) | 38% | 🔴非常に深刻 | 食料安全保障の脆弱性 |

| 耕作放棄地面積 | 42.3万ha | 🟡深刻 | 生産能力の低下 |

| 新規就農者数(年間) | 4.4万人 | 🟡深刻 | 後継者不足の継続 |

| 農業総産出額 | 9.2兆円 | 🟢横ばい | 付加価値向上が課題 |

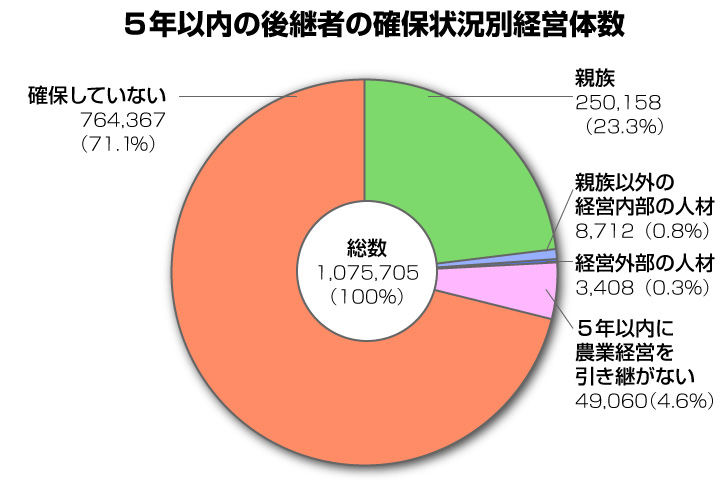

【危機1】高齢化と担い手不足:農村から聞こえる悲鳴

想像してみてください。67歳のおじいちゃんが、重いクワを持って田んぼで作業している姿を。そして、その技術を継承する若い後継者がいないという現実を。

これが今の日本農業の現実です。農林水産省の統計によると、基幹的農業従事者の平均年齢は67歳を超えており、この数字は年々上昇し続けています。

表2: 世代別農業従事者数の推移

| 年代 | 2010年 | 2020年 | 変化率 | 主な課題 |

|---|---|---|---|---|

| 65歳以上 | 168万人 | 146万人 | -13% | 体力的限界 |

| 50-64歳 | 89万人 | 72万人 | -19% | 後継者問題 |

| 35-49歳 | 37万人 | 35万人 | -5% | 労働力不足 |

| 15-34歳 | 16万人 | 13万人 | -19% | 新規参入困難 |

| 合計 | 310万人 | 266万人 | -14% | 総合的衰退 |

この数字の裏には、一人ひとりの農家の方々の切実な想いがあります。長年培ってきた知識と技術を次世代に渡したくても、継ぐ人がいない。そんな現実に直面している農家が全国で増え続けているのです。

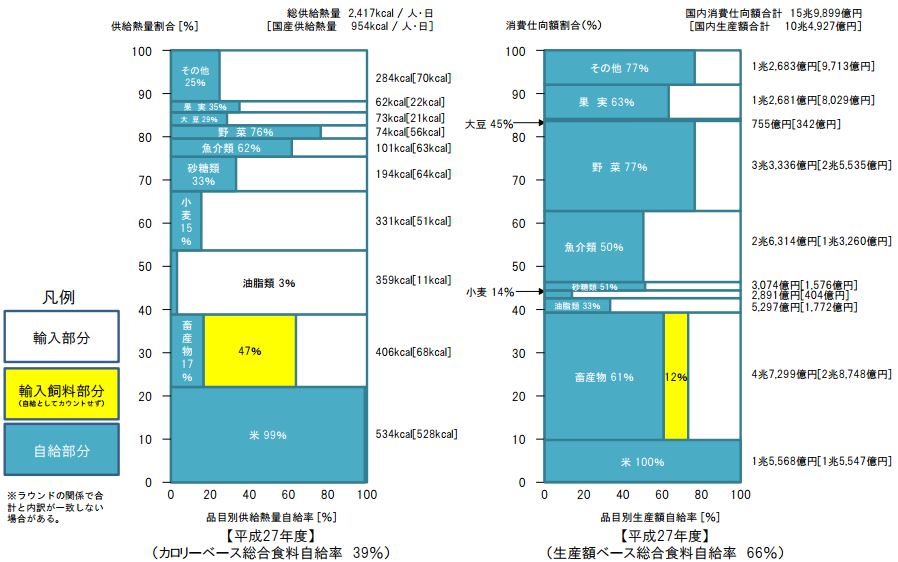

【危機2】食料自給率38%が示す危険なシグナル

私たちが食べている食料の6割以上が海外頼みという現実をご存知でしょうか?

日本の食料自給率(カロリーベース)は38%と、先進国の中でも極めて低い水準にあります。これは、もし世界情勢が不安定になったり、異常気象で主要輸出国の農業が打撃を受けたりした場合、私たちの食卓が一気に危機に陥る可能性を意味しています。

表3: 主要国の食料自給率比較

| 国名 | 食料自給率 | 特徴 | 日本への示唆 |

|---|---|---|---|

| カナダ | 264% | 広大な農地と小人口 | 地理的制約の認識 |

| オーストラリア | 223% | 大規模農業経営 | 効率化の重要性 |

| アメリカ | 121% | 先進的農業技術 | 技術革新の必要性 |

| フランス | 117% | 農業政策の充実 | 政策支援の重要性 |

| ドイツ | 95% | EU統合市場活用 | 国際連携の価値 |

| 日本 | 38% | 輸入依存体質 | 自給率向上が急務 |

なぜこんなに低いのか?

- 食生活の変化: 戦後、米の消費が減り、パンや肉類の消費が増加

- 輸入飼料への依存: 家畜の餌の多くを海外に依存

- 農地の制約: 国土が狭く、大規模生産が困難

【危機3】鈴木大臣が立ち向かう「財務省の壁」とは

鈴木大臣の「財務省の壁を乗り越えましょう」という発言は、単なる省庁間の対立を表しているわけではありません。この言葉の背景には、日本の農業の未来をかけた予算確保への強い決意があります。

表4: 農業関連予算の推移と課題

| 年度 | 農林水産関係予算 | 対前年比 | 主要施策 | 不足分野 |

|---|---|---|---|---|

| 2020年 | 2.3兆円 | +2.1% | 基盤整備 | 技術革新投資 |

| 2021年 | 2.3兆円 | ±0% | コロナ対策 | 人材育成 |

| 2022年 | 2.2兆円 | -4.3% | みどり戦略 | 規模拡大支援 |

| 2023年 | 2.3兆円 | +4.5% | 食料安全保障 | スマート農業 |

| 2024年 | 2.4兆円 | +4.3% | 構造改革 | 所得向上策 |

農業を「国の安全保障」として位置づけ、必要な予算を確保することは、財政規律を重視する財務省との間で常に緊張関係を生み出します。しかし、食料安全保障は国家存立の基盤であり、ここへの投資を惜しんではならないというのが、鈴木大臣の強い信念なのです。

【希望の光】スマート農業が切り開く未来

絶望的に見える現状ですが、希望の光も見えています。それが「スマート農業」の急速な発展です。

AI、IoT、ドローンなどの最新技術を活用したスマート農業は、労働力不足を解決し、経験や勘に頼らない安定した農業生産を可能にしています。

表5: スマート農業技術の導入効果

| 技術分野 | 導入効果 | コスト削減率 | 品質向上効果 | 普及率 |

|---|---|---|---|---|

| 自動走行トラクター | 労働時間50%削減 | 15-25% | 作業精度向上 | 12% |

| ドローン農薬散布 | 作業効率3倍向上 | 20-30% | 均一散布実現 | 18% |

| AI・センサー管理 | 収量10-15%向上 | 10-20% | 品質安定化 | 8% |

| 環境制御システム | 省エネ30%達成 | 25-35% | 収穫量増加 | 22% |

| データ分析支援 | 意思決定高速化 | 5-15% | リスク軽減 | 14% |

私たち一人ひとりができること:食の未来を守るアクション

私たちの日常の選択が、日本の農業の未来を左右します。特別なことをする必要はありません。毎日の買い物や食事の中で、少し意識を変えるだけで大きな力になるのです。

今すぐできる3つのアクション

- 国産品を選択する: スーパーで迷ったら「国産」ラベルを探す

- 米を積極的に食べる: パンではなくご飯を選ぶ習慣を

- フードロスを減らす: 食材を無駄にしない工夫を実践

これらの小さな選択が積み重なることで、日本の農業を支える大きな力となるのです。

まとめ:私たちの食卓の未来のために

鈴木農水大臣の「すべての責任は私が背負います」という言葉は、単なる政治的なスローガンではありません。それは、日本の食料安全保障という国家の根幹に関わる重大な責任を背負うという、政治家としての覚悟の表明なのです。

高齢化、食料自給率の低下、予算制約という三重の課題に直面する日本の農業。しかし、スマート農業の技術革新と、私たち国民一人ひとりの意識改革が組み合わされば、必ず明るい未来を切り開くことができるはずです。

大臣が乗り越えようとしている「財務省の壁」の先には、私たちの子供たちが安心して食べていける日本があります。その未来を実現するために、今日から私たちにできることを始めてみませんか?

参考資料・:

コメント